বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সাধারণ প্রস্তাবনা হিসাবে গণ্য করলে ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারে’র ধারণাগুলো রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট আকর্ষণীয়। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে ‘সাম্য’, ‘মানবিক মর্যাদা’ ও ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’সহ এ ধরনের প্রতিটি বিষয়েরই নানা রকমের ব্যাখ্যা আছে। বিশেষ করে, বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে কখনো কখনো সেগুলো সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী হতে পারে। যেমন, ‘সাম্য’ ধারণাটিকে প্রথম দৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় এর প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ তার চেয়েও অনেক জটিল। ‘মানবিক মর্যাদা’, ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’সহ এ ধরনের যে কোনো তত্ত্বের তাৎপর্য বহু-অর্থবোধক ও জটিল। ফলে, এই ধরনের মিষ্টি কথাগুলোর (popular rhetoric) সাধারণ ব্যবহারে তেমন সমস্যা না থাকলেও এগুলোকে যখন সবিশেষ গুরুত্ব সহকারে বুঝার চেষ্টা করা হবে তখন সমতা বলতে কী বুঝানো হচ্ছে, কোন্ চিন্তা-কাঠামোকে (paradigm) এর তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, ‘সাম্য’ বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও পদ্ধতি কী– এসব বিষয় জ্বলন্ত প্রশ্ন হিসাবে উঠে আসবে। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা নির্মাণ করতে গেলে এ বিষয়গুলোর চৌহদ্দি সম্পর্কে পূর্ব-সমাধান জরুরি। নয়তো এগুলো শেষ পর্যন্ত ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদই সৃষ্টি করবে।

উল্লেখ্য, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারসহ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিষয়গুলোর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থে গ্রহণ করার পিছনে ‘ভালো লাগা’ বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হিসাবে ‘বিশ্বাস করা’র বাইরে কোনো ‘নিরপেক্ষ-বস্তুগত’ ভিত্তি বা যুক্তি নাই। সামাজিক ন্যায়বিচারের এক ধরনের ব্যাখ্যা কারো কাছে নিতান্তই যৌক্তিক হতে পারে। আবার, এর তাত্ত্বিক পাঠ-পর্যালোচনায় তার থেকে নানা মাত্রায় ভিন্নতর ব্যাখ্যা, যেগুলোর পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি-‘প্রমাণ’ও রয়েছে, অন্য কারো কাছে ভালো লাগতে পারে কিংবা অধিকতর সঠিক মনে হতে পারে। তাই, পক্ষবিশেষ কর্তৃক সঠিক মনে করার কারণেই কোনো তত্ত্ব বা যুক্তি (একমাত্র অর্থে) যৌক্তিক গণ্য হতে পারে না। এ বিষয়গুলোর নানা রকমের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা ভিন্ন পরিসরে হতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে একটা গড়পরতা অর্থ ধরে নিয়ে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামী মতাদর্শের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা বা প্রত্যয়গুলোর প্রাথমিক বিশ্লেষণ করা হবে। সবার জানা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মোটের ওপরে বলতে যা বুঝায় সেভাবে আলোচনা শুরু করা যাক। প্রথম পর্বে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে এবং দ্বিতীয় পর্বে ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা করা হলো।

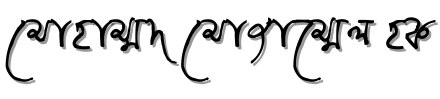

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিতে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়। পরবর্তীতে এই তিন মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ– এই চার মূলনীতির ভিত্তিতে সংবিধান তৈরি করা হয়। অতএব, মুজিব নগরে ঘোষিত তিন মূলনীতির ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংবিধান নতুন করে লিখতে হবে। কোনো কোনো মহল থেকে ইদানীং এ ধরনের কথাবার্তা জোরেশোরে বলা হচ্ছে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হওয়াকেই আমি ইতিবাচক হিসাবে গণ্য করি। কমিউনিস্ট এবং ইসলামিস্টসহ সব পক্ষই এতে একোমোডেটেড বোধ করার কথা। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে উঠে বস্তুনিষ্ঠভাবে বিবেচনা করলে এ ধরনের একটি উদার ও আন্তরিক (moderate and inclusive) অবস্থান গ্রহণের কিছু তাত্ত্বিক ও কিছু পদ্ধতিগত সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

১৯৭১ সালে ১০ এপ্রিল গঠিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এক সপ্তাহের মাথায় ঘোষিত এই তিন রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় জাতীয় নীতি হিসাবে ঘোষণা করার আগে ও পরে এ বিষয়ে কোনো গণভোট হয়েছিলো? অথবা, এগুলো কি মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের দলীয় মূলনীতি ছিলো? আওয়ামী লীগের কোনো দলীয় সভায় বা অন্য কোনো ফোরামে কি এসব মূলনীতির পক্ষে কখনো কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো? এসব প্রশ্নের উত্তর যদি নেতিবাচক হয় তাহলে এটি মনে করাই যুক্তি সংগত যে, জরুরি পরিস্থিতিতে তড়িঘড়ি করে একটি সরকার ঘোষণার সময়ে সংশ্লিষ্টগণ তাৎক্ষণিকভাবে এ কথাগুলো বলা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর প্রবাসী সরকার ঘোষিত তিন মূলনীতি ও ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে গৃহীত চার মূলনীতি– এই দুই মূলনীতি ঘোষণার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের বিষয় হলো, উভয় ক্ষেত্রেই ঘোষণা করার পরেই দেশের বাদবাকি লোকেরা সেগুলো জেনেছে। কোনোটিই জনগণের সম্মতি (mandate) সাপেক্ষে হয় নাই। জনগণের সম্মতির কোনো বিষয়ের কথা যদি বলতেই হয় তাহলে তা ছিলো ছয় দফার প্রতি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের বিপুল সমর্থন। স্বাধীনতা নয়, বরং যার মর্ম ছিলো পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নির্দিষ্ট দলকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভোট দিয়েছেন– এ ধরনের দাবি যেমন ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ, যেমন করে চার মূলনীতির ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার দাবি অগ্রহণযোগ্য; তেমনি ‘১৭ এপ্রিল মুজিব নগরের অস্থায়ী মঞ্চে ঘোষিত তিন মূলনীতিকে প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে’– এই দাবিও প্রশ্নসাপেক্ষ। দেশে এখনো অনেক মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে আছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন, বিশেষ কোনো মূলনীতির জন্য নয়, চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে জীবনপণ লড়েছেন এবং বিজয়ী হয়েছেন। পাকিস্তান আমলের শেষদিকে জন্মগ্রহণ করার কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী প্রজন্ম। এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ-পরিচয় হওয়া প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার সাথে আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলেছি। দেখেছি, শোষণমুক্ত দেশ গড়াই ছিলো তাদের অভিন্ন লক্ষ্য।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে গৃহীত সংবিধানে তার পরিবর্তনের মধ্যে তাদের অবস্থান কী, যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারই বিরোধিতা করেছিল? হতে পারে তাদের বিরোধিতার বিভিন্ন মাত্রা, ধরন ও যুক্তি ছিলো। তা যা-ই হোক না কেন, সে যুক্তিগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনাকারীদের পারস্পরিক মতবিরোধের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রাসংগিক? যারা ইসলামের জন্য পাকিস্তান রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং বর্তমানে একটি ‘ইসলামী বাংলাদেশ’ গড়ার জন্য কাজ করছেন, তারা যখন পরবর্তী চার মূলনীতির পরিবর্তে আন্তর্জাতিক সহায়তা লাভের পথ সুগম করার জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে ঘোষিত তিন মূলনীতির ওপর ফোকাস করে বক্তব্য রাখেন, তখন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক পক্ষ এবং নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণ এতে এক ধরনের সুযোগসন্ধানী মনোভাবের প্রতিফলন দেখতে পান।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতে পারে। মধ্য-ডানপন্থী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বর্তমানে এই ধারায় রাজনীতি করছে। মুক্তিযুদ্ধে শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ন্যারেটিভের মোকাবেলায় মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসাবে ঐতিহাসিক দায়িত্বপালনকারী তাজউদ্দীন আহমদ কেন্দ্রিক ন্যারেটিভকে হাজির করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রথম আলো কেন্দ্রিক বাম-সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী যেমনটি করছেন। ‘স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারা’র যুক্তিসংগত কারণ ছিলো– এ কথা মেনে নিলেও যারা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসাবে ময়দানে হাজির ছিলো তারা যখন ৭২ সালের চার মূলনীতিকে হঠাতে ৭১ সালের তিন মূলনীতির পক্ষে শ্লোগান দেয়, তখন তা যে মোটেও আন্তরিক কিছু নয়, বরং স্থূল রাজনৈতিক কৌশলমাত্র, তা বুঝতে উচ্চমানের গবেষক হওয়া লাগে না। আর কৌশলে একটা কিছু গছিয়ে দিয়ে কোনো দেশেই টেকসই শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষতাসহ চার মূলনীতির ভিত্তিতে রচিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে তৎকালীন প্রবাসী সরকারের সব সদস্যই কি স্বাক্ষর করেননি? যদি করে থাকেন, তাহলে বলা যায় তারা নিজেরাই নিজেদের প্রাথমিক ঘোষণাকে সংশোধন করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, এ পর্যন্ত কোনো ঘোষণার সাথেই জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও সুনির্দিষ্ট অংশগ্রহণ বা সমর্থন ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিলো না– এই ঐতিহাসিক সত্যকে কিছুটা ঘুরিয়ে (twist করে) ‘সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারে’র মূলনীতিকে সামনে নিয়ে আসার বিষয়টি আসলে ‘ইসলাম রক্ষার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ হয়েছে’ ধরনের নতুন ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। ধারণা করছি, ভালো জিনিসকে খারাপ উদ্দেশ্যে ও ভুল পদ্ধতিতে হাজির করার কারণে এই চেষ্টা সফল হবে না।

একটি দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের সময় সকল ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে সামগ্রিক অর্থে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ফাঁকতালে, কোনোমতে বুঝিয়ে দিয়ে বা জোরপূর্বক চাপিয়ে দিয়ে টেকসই শাসনতন্ত্র রচনা করা যায় না। এমনকি সংবিধান সভা ডেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমেও যদি তা করা হয়। জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ‘মুক্তিযুদ্ধের চেতনা’ পরিবর্তনের জন্য যাদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে, তারা দেশের কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। অথচ শতকরা মাত্র ৩ ভাগ প্রতিনিধিত্বকারী কোনো স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীকেও যদি উপেক্ষা করা হয়, তারা যদি participated ফিল না করে, তাহলে সেই শাসনতন্ত্র গণমুখী হয়েছে, এমনটা বলা যাবে না। ‘চেতনা’, তা যা-ই হোক না কেন, চাপিয়ে দিয়ে দেশ ও জনগণের সত্যিকারের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ লাভ হয় না, হতে পারে না। যাদের মন-মস্তিষ্কে সদা-সর্বদা সর্বাত্মকবাদের ভূত চেপে থাকে তারাই ইতিহাসের খণ্ডিত উদাহরণ টেনে, inconsistent যুক্তির বাতাবরণ তৈরি করে। শাসনতন্ত্রের মতো অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একমত হতে গণমানসের পাঠ ও সামাজিক-মনস্তত্বের স্বীকৃতিও জরুরি। জনগণের জাতীয় ঐক্যমত্যের ওপর নির্ভর করেই উন্নত দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব হতে পারে। শাসনতন্ত্র হলো ইতোমধ্যেই অর্জিত এই ঐক্যমতের লিখিত রূপ।

অতএব, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো সার্বজনীন মূল্যবোধের ওপর একটি জাতি ও রাষ্ট্র পুনর্গঠন করতে হলে এ সব বিষয়কে যে কোনো ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে হবে। নতুন করে বিশ্বাস ও আস্থাযোগ্য মনোভাব, ভাষা ও পদ্ধতিতে নেহায়েত সমন্বয়ধর্মী তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা হিসাবে এসব বিষয়কে তুলে ধরতে হবে। প্রয়োজনে এসবের তাৎপর্য বহন করে কিন্তু বিতর্ক এড়ানো যায় এমন শব্দকে (term) ব্যবহার করতে হবে। একটি ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরকার জনগোষ্ঠীকে একটি একক রাজনৈতিকতার মধ্যে আনতে হলে ক্ষুদ্রতম ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও ভাষাগত গোষ্ঠীকেও সন্তোষজনকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এমন বিষয়কে পরিচয় হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। ইতিহাসের চলমান ঘটনার মধ্য থেকে কোনো বিশেষ ঘটনা ও বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে এনে যুক্তির ধুম্রজাল সৃষ্টি করে জাতীয় রাজনৈতিক পরিচয় নির্ণয় করার প্রস্তাবনা ও প্রচেষ্টা সফল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। এরচেয়ে বড় কথা হলো, জাতীয় পরিচয় নির্ধারণ করে দেয়া যায় না। উপরে বলা হয়েছে, জাতীয় পরিচয় তথা জাতীয়তা নির্ধারণ করার মানে হলো, ইতোমধ্যে বাস্তবে আছে– এমন ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ভাষায় রূপদান করা।

ইসলামপন্থীদের সকল পক্ষ ও চীনপন্থী কমিউনিস্টদের একাংশ কর্তৃক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার অন্যতম যুক্তি ছিলো এই যে, ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে স্বায়ত্বশাসনের দাবি ছিলো, স্বাধীনতার দাবি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৭২ সালে চার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে যে সংবিধান রচনা করা হয় উপরোল্লিখিত পক্ষদ্বয় নানাভাবে এর বিরোধিতা করছেন। তাঁদের মতে, তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী স্বৈরতন্ত্র কর্তৃক জারিকৃত ‘লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে’র অধীনে যারা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদেরকে দিয়ে একটি স্বাধীন দেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবিধান রচনার জন্য সংবিধান সভা নির্বাচন করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তা হয় নি। আপত্তিকারীদের ভাষায়, এটি একটি চাপিয়ে দেয়া সংবিধান। অথচ তাঁরাই আবার দাবি করছেন– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে মেনে নিয়ে নতুনভাবে সংবিধান রচনা করা হোক! এটি কি স্ববিরোধিতা নয়? নির্বাচিত সংবিধান সভা কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন করা হলেই সেটি গ্রহণযোগ্য ও টেকসই হবে– এই ধারণা ও প্রচারণাও যে সব সময়ে সঠিক প্রমাণিত হয় না তা আমরা সাম্প্রতিক মিশর পরিস্থিতি থেকে বুঝতে পারি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকার যা কিছু করেছে ও করছে, তা সবই ‘শাসনতন্ত্র-সম্মত’ভাবেই করেছে ও করছে। তাই না? অতএব, সংবিধান নামে লিখিত কাগজ মাত্রই সংবিধান নয়, যদি তা জনগণের রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে না হয়।

প্রতিটি জনগোষ্ঠী বা গ্রুপের স্বতন্ত্র ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শ অপর কোনো ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শের কিছু না কিছু নিজের মধ্যে ধারণ করে। সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র কোনো ভাবধারা বা তত্ত্ব-আদর্শ নাই। কারণ প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই কারো না কারো সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। এমতাবস্থায় বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সাধারণ ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করেই পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, বিশ্ব রাষ্ট্রসভা ও সভ্যতার মতো প্রতিষ্ঠানগুলো স্ব স্ব পরিসরে গড়ে উঠে, টিকে থাকে ও বিবর্তনের ধারায় বিকাশ লাভ করে। নানা মত ও পথের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রের জন্য ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা ও তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা জরুরি। জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য এক পক্ষের ওপর দেবত্ব আরোপ এবং অপর পক্ষের ওপর দানবত্ব আরোপ (demonize অর্থে) করে কখনো দেশ ও জাতিগঠন হতে পারে না। সুতরাং ঐক্যমত্যের বিষয়গুলোকে খুঁজে বের করে তা গ্রহণ করে নেয়ার মতো মানসিকতা থাকা জরুরি। পেশাদার ধর্মপ্রচারকদের মতো করে কৃত্রিম বিনয় ও কপট আন্তরিকতা দিয়ে কোনো জাতিগঠন সম্ভব নয়। এ ধরনের ইন্টেলেকচুয়াল বাহাস ও তর্কযুদ্ধ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পরিবর্তে বিভক্তই করবে বেশি। বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার মিশনে সফল হয়নি। সাংস্কৃতিক দিক থেকে বামপন্থা, রাজনীতিতে দ্বি-দলীয় মধ্যপন্থা ও ধর্মচেতনায় ইসলামপন্থা– এই তিন অবস্থান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে গড়ে (shaped Bangladesh) তুলেছে। এর কোনো একটা অবস্থান দিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। তাত্ত্বিক বাম, উদার ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ইসলামপন্থী– সবার জন্যই এ কথাগুলো প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় পর্ব: সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই কি ইসলামের লক্ষ্য?

বেশ ভালো লিখেছেন।

সমাজের মধ্যে তাত্পর্য্যপূর্ণ বিভাজন থাকলে তার প্রভাব রাষ্ট্রীয় চেতনা নির্ধারণে পরবে, তাই স্বাভাবিক।